前田一歩園によって守られ続ける

自然のままの複雑系の森へ

「阿寒の森は100年以上前から人の手によって守られて来たんです」

光の森、と呼ばれる場所を歩きながら、幼い頃からこの森で過ごしてきた高田茂さんが言う。

阿寒湖温泉といえば、国立公園内に位置しつつも、年間300万人以上が訪れる観光地としての顔が有名だ。ただ、実は阿寒湖温泉街付近の、横2km、縦1kmの範囲にしか人は住んでいないのだ。

この光の森だけでなく阿寒湖周辺の森は前田一歩園財団が古くから守ってきた歴史がある。

「この山は伐る山から見る山へ」と森を保護する方向へ大きく転換したのが阿寒前田一歩園の初代園主、前田正名であるとこの前日に取材した現・前田一歩園財団の理事長である新井田利光さんが説明してくれた。

土地を売却することもせず、ホテルなどに貸し出すことで、収益と保護のバランスを取り続けてきた。100年以上もの間、阿寒の森を守っているのだ。その範囲は、温泉街があるエリアを除いた阿寒湖の周辺全域で、広さは3892ha。国立公園になったのが1934年のことだから、それより前にそのような自然保護の考え方を持っていた日本人がいたことに驚く。しかも、もともとは馬を養成する牧場を作ることを目的で手に入れた土地なのだという。

現在は森の復元にも取り組んでいる。国立公園の中に私有地、というのは日本においてはそこまで珍しいことではないが、その所有者が積極的に保護、さらには復元しようとしている場所は希有だ。

「森の復元という活動に終わりはないと思っています。代々受け継がれていくべきもの。それが前田一歩園財団の使命だと思っています」。新井田さんの言葉が蘇る。

この光の森という名前は針広混交林の木漏れ日の美しさを前田一歩園の3代目園主である前田光子さんの名前と重ねてあるものだ。光子さんは、牧場跡地の植林や天然林の再生などを進め、現在も続く「復元の森づくり」を始めた人物。

さまざまな樹木が茂っているけれど、なぜかしっかり光が入ってくる不思議な森でもある。

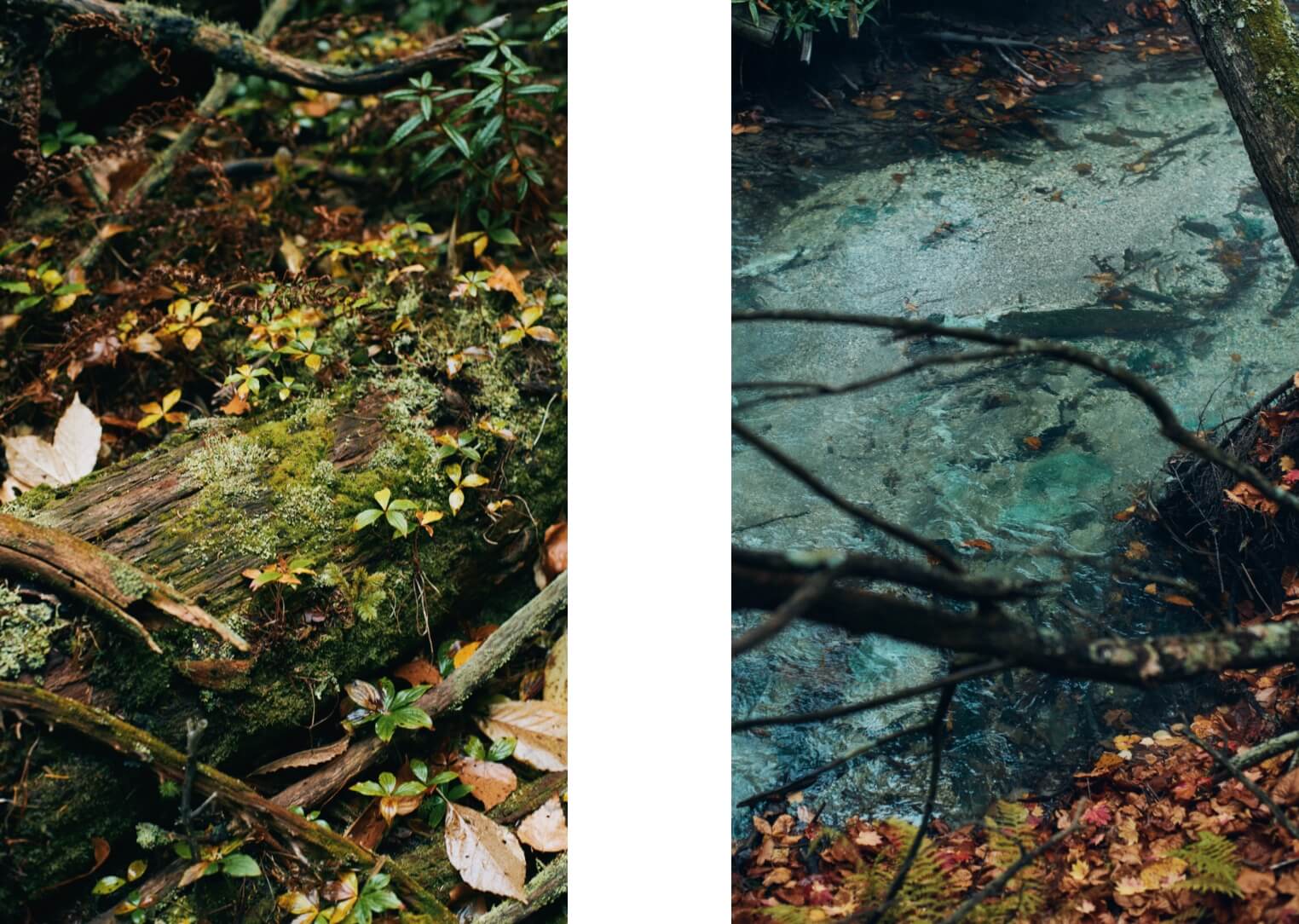

一度人の手が入ってしまった森を自然の持つ力をできるだけ生かして復元する、という考え方なのだ。だから倒れた木も出来るだけそのままにしてあり、それを苗床にして若い木たちが新たに立ち上がる。

光の森にある巨大な桂の木。

光の森にある巨大な桂の木。

この森は幼い頃から高田さんの遊び場だ。休み時間はいつもここで過ごしていたという。現在は入域制限がされていて、高田さんのような認定ガイド、森の案内人と一緒でなければ入ることができない。

「もともとは誰も入れていなかった場所なんですが、体感してもらうために森の案内人と一緒なら入れるようにしています」

森の案内人は現在7人。阿寒在住で2年間の研修が必要という厳しい基準もある。

入域制限がかかっている場所だから明確なトレイルはない。野生の領域だ。

「あ、鹿がいる」と言って、ポケットから出した小さなものをくわえて勢いよく息を吹き込む。キュイーという切ない音は、高田さんが吹く鹿笛の音。それに答えるように遠くから鹿の鳴き声が返ってくる。まるで会話しているかのようだ。高田さんはハンターの顔も持つ。幼い頃から、父親と一緒に狩猟に出ていたという。

鹿笛を吹く高田さん。元は狩猟用の道具だが高田さんに掛かればコミュニケーションツールにもなる。

鹿笛を吹く高田さん。元は狩猟用の道具だが高田さんに掛かればコミュニケーションツールにもなる。

「実際に確かめたことはないんですが、たぶん、アイヌの紋様ってこういう木についた虫食いの跡とかからヒントを得ているんじゃないかと思うんですよ」

高田さんは「たぶん」という言葉をよく口にする。それは“わからない”という領域を作ることで、自然に対する謙虚さを忘れないようにするためなのかもしれない。

ふと前を見ると、いつの間にかキツネの姿がそこにあった。すかさず高田さんが鳴き声を真似る。見事な声帯模写なんだけど、「ウァン、ウァン!」とキツネに話しかける姿は、たぶん子供の頃から変わってなさそうだ。

「じゃあ、いまから夜にしますね」と高田さんが言い、アイマスクを手渡される。目隠しをしてしばらく森を進むと、甘い香りが漂ってくる。視覚を封じることで他の感覚が鋭くなってくるのがわかる。

甘い香りの正体は桂の巨木だ。

「桂の葉っぱは、不思議なことに落葉してからこのように甘い香りを出すんです。なんでしょうね。良い事あるんでしょうね」

ほかにもエゾマツ、トドマツ、ニレ、キハダ、ハリギリ、ボダイジュ、ハンノキ、イチイなど、多種多様な樹木たちが自由にのびのびと暮らしている。

「エゾマツとトドマツの見分け方、わかりますか?枝が『もうエエゾ』という感じで下がっているのがエゾマツ。『天までトドけ』と上に伸びているのがトドマツです」

ブドウやコクワのツルもいたるところに垂れ下がっている。

「アイヌの人はこれでテシマを作るんです。カンジキですね」

高田さんとの森歩きは、時には巨大な木の洞に入り込んだり、目隠ししたり、匂いを嗅いでみたりと、まるで子供の頃に戻ったかのような無邪気さだ。

「あさはゆき! こう言うと、熊は冬眠の時期だと思って眠っちゃうらしいですよ」

これは高田さん流の熊ギャグ。「慌てない、騒がない、走らない、ゆっくりと、距離をおく」の頭文字を取った注意喚起だ。

「それさえ徹底してくれれば大丈夫」

そう言う高田さんはどこか楽しそう。高田さんにとってみれば、ヒグマも古くからの馴染みなのだろう。

最後まで鹿の姿を探して、名残惜しそうに森に佇む高田さん。きっとみんなに阿寒の立派な鹿の姿を見て欲しかったのだと思う。

この森同様、高田さんと自然の付き合い方も、子供の頃から変わっていないのだろう。

変わらないものを大切に守り続けること。これは自然を軸とした観光においても大切なことだ。

マリモは自然界からの

メッセンジャー

球状のマリモがプカプカと湖面に浮かび上がってくる。

「若菜さ〜ん」という声すら聞こえて来そうな不思議な光景だ。

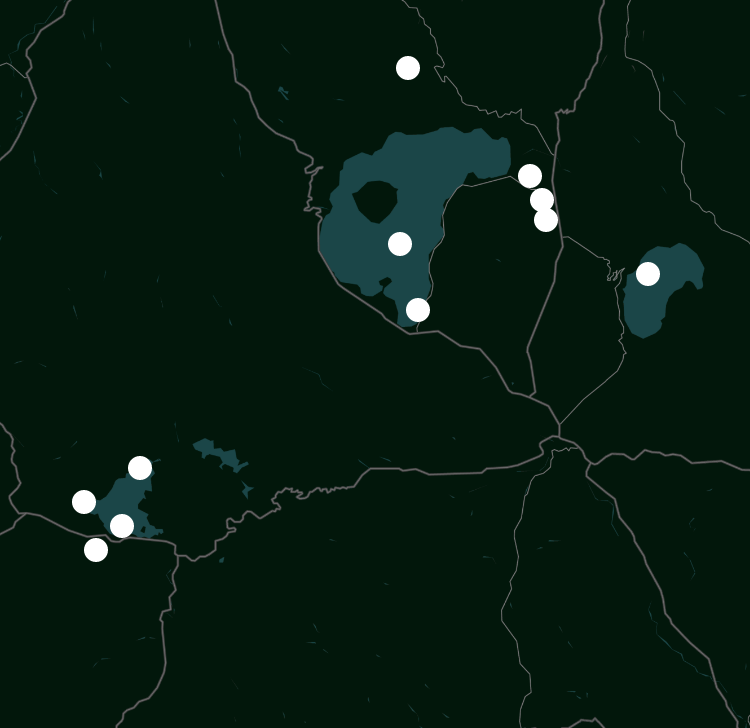

阿寒湖の球状マリモが群生しているキネタンペという場所。

完全に人の出入りはシャットアウトしている。

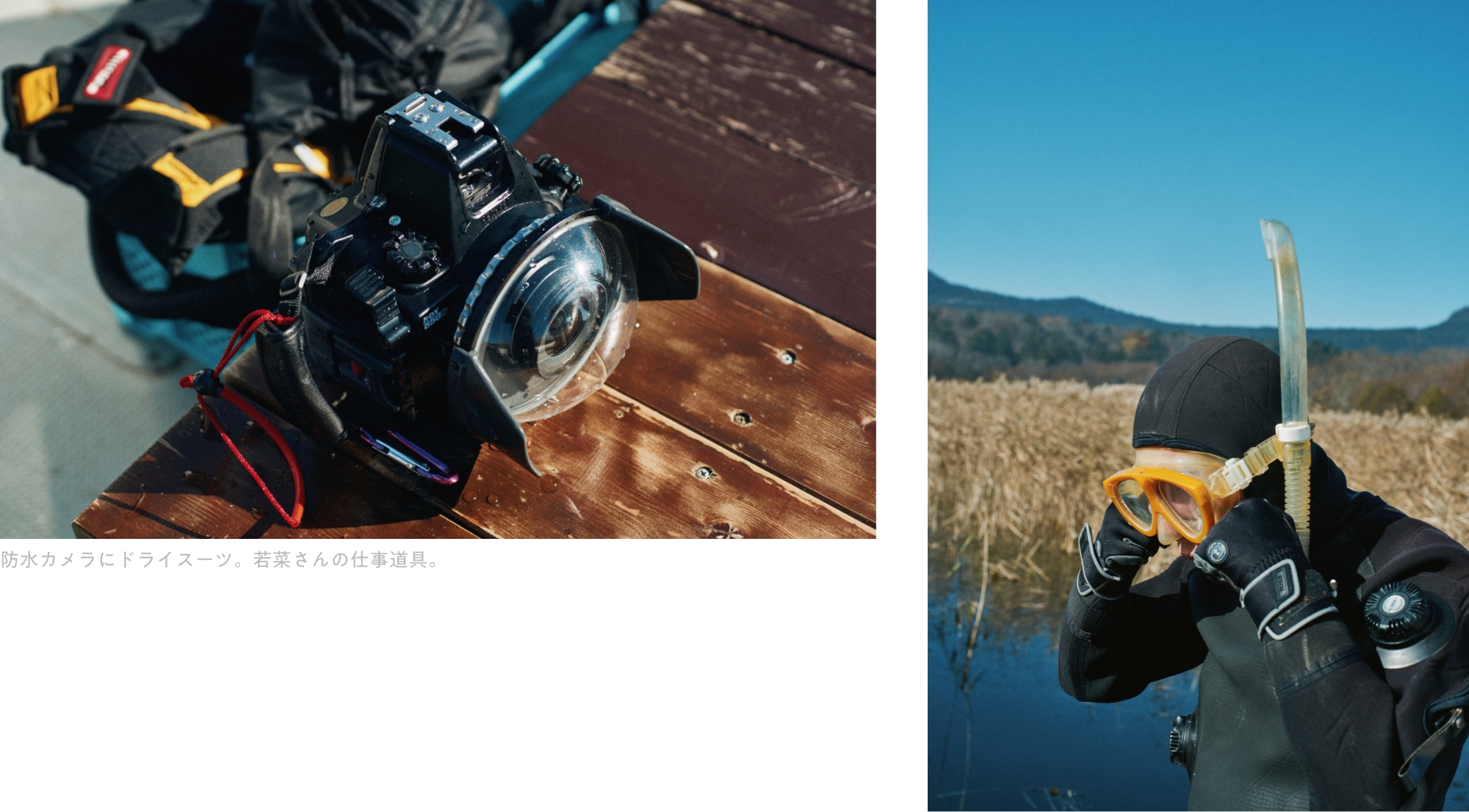

ドライスーツを着込んで水中にいるのはマリモを研究している若菜勇さんだ。阿寒のみならず、世界中のマリモを見てきたマリモ愛に溢れた人物。補修の跡が目立つドライスーツこそ、若菜さんが真摯にフィールドと向き合ってきた証だ。

マリモという種自体は世界的に珍しくないという。どころか実は球状になるだけなら、他にも例はある。阿寒湖の場合は、それが大きく、しかも群れになるというところが特殊なのだ。

阿寒湖と同じく、大きくなって群れをなすアイスランドのミーヴァトン湖のマリモが2014年に絶滅が確認されたいま、阿寒湖が世界唯一の場所になってしまった。

「実は丸くするだけならそんなに難しいことではないんですよ。細かく環境を整えてあげれば水槽の中で丸いマリモを育てることもできます」

でも、と若菜さんは続ける。

「ということは逆に考えれば、阿寒独自の生態系の特性をマリモが示しているとも言えると思います。象徴的な存在なんです」

阿寒湖のマリモがなぜ丸くなるのか。

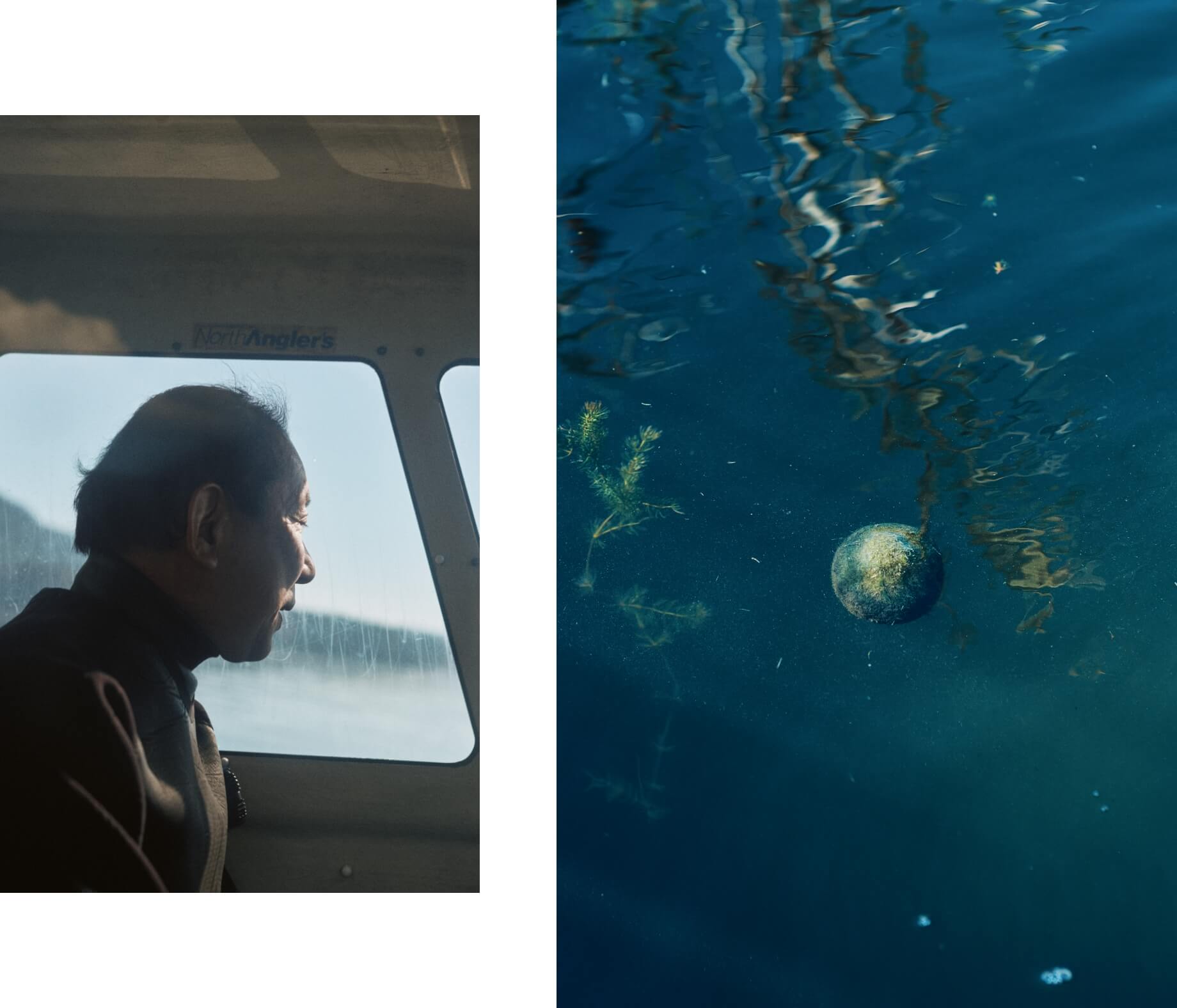

端的に言ってしまえば、波動によって回転しながら満遍なく成長してじょじょに球状になっていくから。ただ、そうなるための条件がとてもシビアなのだ。湖の大きさも球状マリモにとって大切な要素のひとつ。マリモが同じ場所に留まりながら回転するための波は、約4kmという阿寒湖の湖面距離でないと生じない。それにくわえて夏期に太平洋から吹き込む秒速7mほどの海風、さらには絶妙な深さの湾など、さまざまな要因が奇跡的に重なることで、阿寒湖のマリモは丸くなる。

「ということは、マリモをきちんと理解すれば、阿寒湖のことも理解できるということなんです」

群生する球状マリモ。昔は湖の西部にも群生地があったが開発の影響で失われた。

群生する球状マリモ。昔は湖の西部にも群生地があったが開発の影響で失われた。

そしてマリモはとてもデリケート。だから指針になりうるという。マリモになにか変化があったら、環境が変わっているということを真っ先に知らせてくれているということ。

「一般の方にも響くストーリーはすごく大切です。が、それをただ単純化すればいいという話でもないと私は思います。なぜ、丸くなるのか? なぜそれが世界で阿寒湖だけになってしまったのか。そういう背景が大切です。希少性というキャッチーさだけで、観光名所的に語るのではなく、マリモを通じて、阿寒、もっと言えば世界の自然をとらえる。分かりやすさだけを追求するのではなく、少々分かりにくくても、それをしっかりと伝えて行く必要があると感じています」

はっきり言って、マリモの話は複雑だし、パッと分かるような内容ではない。だからこそ、現場に来るのが大事なのだとも感じる。

さらに船で移動して、かつてマリモが群生していたシュリコマベツの生育試験地へ。ここでは環境省が丸いマリモの育成に挑戦している。ゆくゆくはマリモと触れあえる場を目指しているという。これが成功すれば、いまでは保護のために完全にクローズされているマリモの姿を一般の人が目にすることもできるようになる。

「私自身そうでしたが、実際に見ると腑に落ちることがたくさんありますから、触れられる場所というのは大切ですね。観光資源として保護と利用の両立ができれば、もっと阿寒の自然の奥深さを広めることができると思います」

いま、より深いエコツーリズムが求められている時期に来ている。パッと分かりやすいものに飛びつかず、もっと深く考えよう、より広い視野で自然を見てみよう。マリモはそういうメッセージを伝えてくれる存在なのかもしれない。

阿寒の気候が生んだ

世界に通じるスキー場

阿寒湖を一望できる場所。冬にはスキー場になる。

「観光と環境の両立は難しいよ。いまは取り組んでいるという意識はあるけれど、昔はそんなことなかったよ。ただ土壌があったよね。前田一歩園財団というさ」

長年阿寒の観光を見続けてきた松岡尚幸さんが言う。この国設国設阿寒湖畔スキー場は、国際スキー連盟(FIS)公認で、全日本選手権などもおこなわれている。

「阿寒湖のスキー場の良いところは雪があまり降らないこと。逆だと思うでしょう? 要するに晴れが多いのさ。そしてものすごく冷える」

その特徴を活かして、いまから35年前に人工降雪機を導入した。人工降雪機で雪を降らせて、インジェクションという手法でその雪に水を含ませる。そうすることで寒冷な阿寒の気候によって、ガチガチのスケートリンクのようなゲレンデが出来あがる。

「一般のお客さんだったらフカフカが良いっていうかもしれないけどね。うちは競技スキーの場所としては最高なんだよ。世界選手権とかオリンピックだと、そういうコンディションで滑るわけなんだから」

だから全国の高校のチームも合宿にくるし、国際スキー連盟(FIS)公認の大会もおこなわれている。

「阿寒でしかできないこと。そういう場所をもっと増やしたい」と松岡さんは言う。

「町全体が潤うために、スキー場もそうなんだけど阿寒の自然をもっと活かすべきだと思う。たとえば本当に美味しいヒメマスがいるのに寿司屋がない」

自然を活かすことで、自然は守らなければ人間も困るという構図を作り出せないかというのが、松岡さんの考えだ。

現在はゲレンデをひとつ増やすことを計画していて、登山客を見込んだ日帰り温泉施設なども検討中だ。

「べつに、本当はやりたくないんだよ。森を切ることになるからね。やっぱり自然保護と観光って、どうしたってぶつかるよ。でもね、人が生きていけないと自然を守ることもできないとも思うんだ。マリモの保護にも積極的に協力しているけどね。やっぱり子供たちに見せてあげたいという気持ちが強い。それは自分の地元を誇りに思ってもらいたいから。自然のため、じゃなくてやっぱり、人間のため、なんだ。そうじゃなきゃ続かない。だからね。自然を守ろうとしたら、その地域に住む人たちが金銭的にも気持ち的にも豊かじゃなきゃだめだ。そうなればおのずと若い人も戻ってくるし、続いていくはずだよ」

ハッとさせられる金言。綺麗ごとだけでは難しいのだ。真理を突く言葉はいつだってストレートだ。人も自然も潤う観光地。相反する要素なだけに、そこから目を背けず、しっかりと自覚をもって取り組むことが大切なのだ。