海と人が育む 優しい環

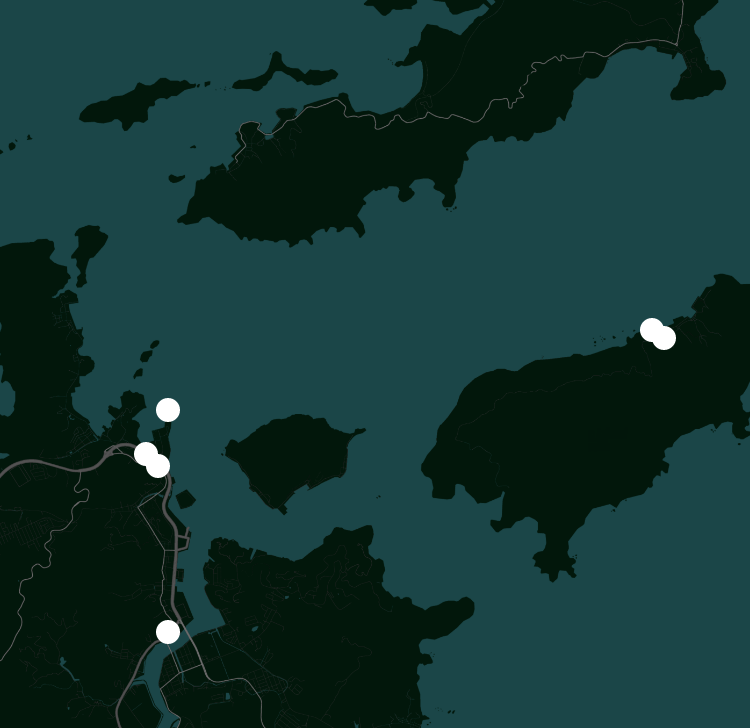

伊勢志摩国立公園と言えば、やはり真っ先に浮かぶのは伊勢神宮だろう。ただ、いろいろと調べていくと国立公園内の96%が民有地だというデータが出てきた。人が暮らす、というのは日本の国立公園の特徴のひとつだが、その中でもトップクラスの居住人数だ。そこにこそ、伊勢志摩の特色が現れているのではないだろうか。そう考え、国立公園に暮らす人々に会いに行くことにした。

- 案内地

- 伊勢志摩国立公園

撮影 木本 日菜乃

文 櫻井 卓

People

海島遊民くらぶ

兵頭智穂さん(左)/田中希枝さん(右)

島っ子ガイドに協力している鳥羽のガイド会社の2人。伊勢志摩エリアの自然や食を体験できるツアーを多数おこなっている。島っ子ガイドフェスティバルは毎年11月上旬頃におこなわれる。

https://oz-group.jp/

海女

大野愛子さん

東京から移住し、現在は鳥羽市石鏡町で海女さんとして働く。フォトグラファーとしての顔も持ち、SNSなどで海女さん文化を発信している。

伊勢志摩バリアフリー ツアーセンター

野口あゆみさん

鳥羽市にある日本初の着地型旅行案内センターとして、障がい者に向けた旅行案内をはじめ、啓発活動、バリアフリー調査などをおこなっている。

https://www.barifuri.com/

セイラビリティ三重

強力 修さん(右)

写真右から、セイラビリティ三重の会長のほか、ハンザヨットのディストリビューターも務める強力修さん、セイラビリティ伊勢の代表である野口幸一さん、セイラビリティ三重事務局長の景山裕二さん、セイラビリティ伊勢メンバーの岡野敏文さん。

https://www.sailability-mie.com/

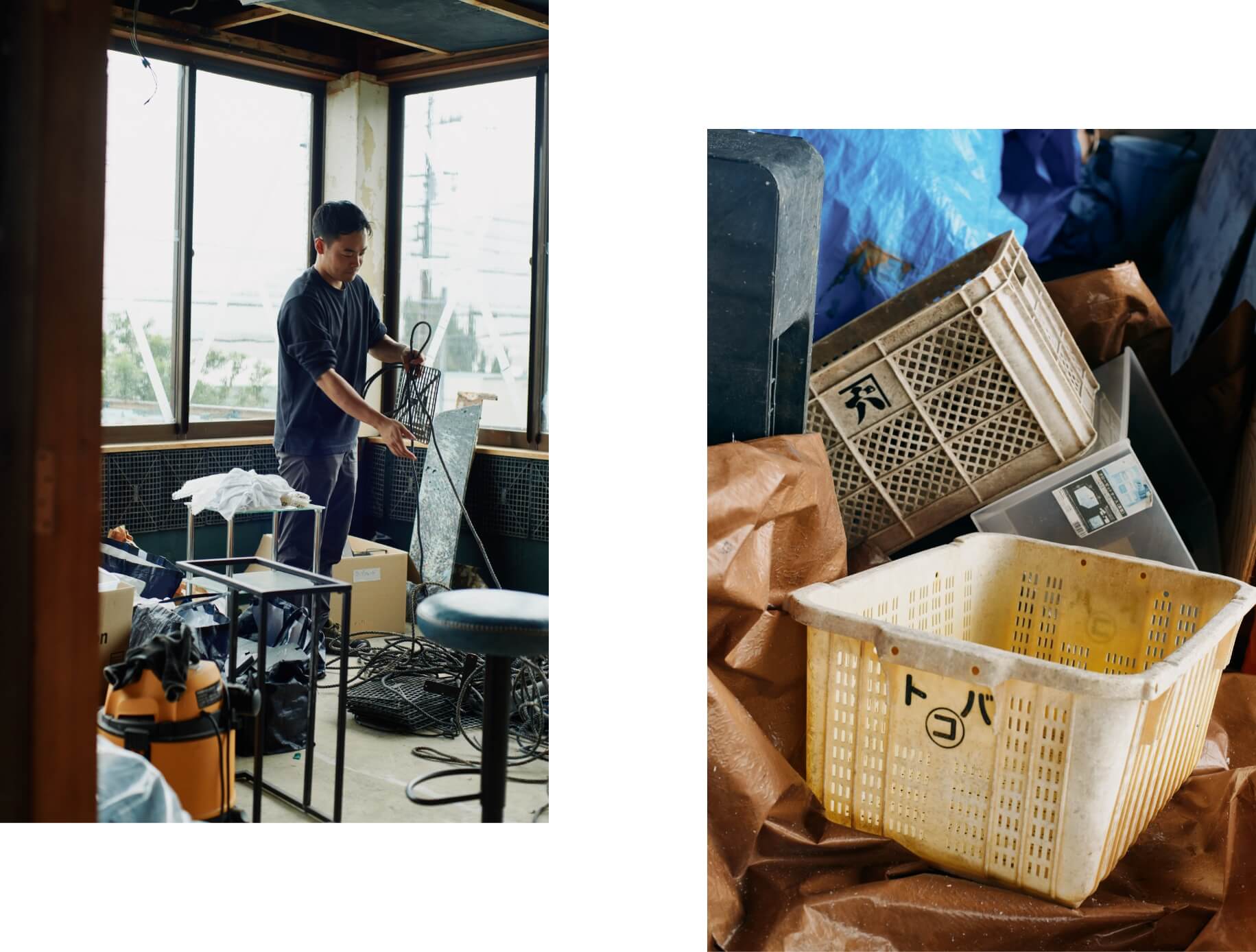

リマーレ

田中翔貴さん

コストがあわないため、リサイクルが難しいとされている複合プラスチックを粉砕しプレスすることで新たな材料へと生まれ変わらせている会社。将来的には建材としての活用法なども視野に入れている。

https://remare.jp/