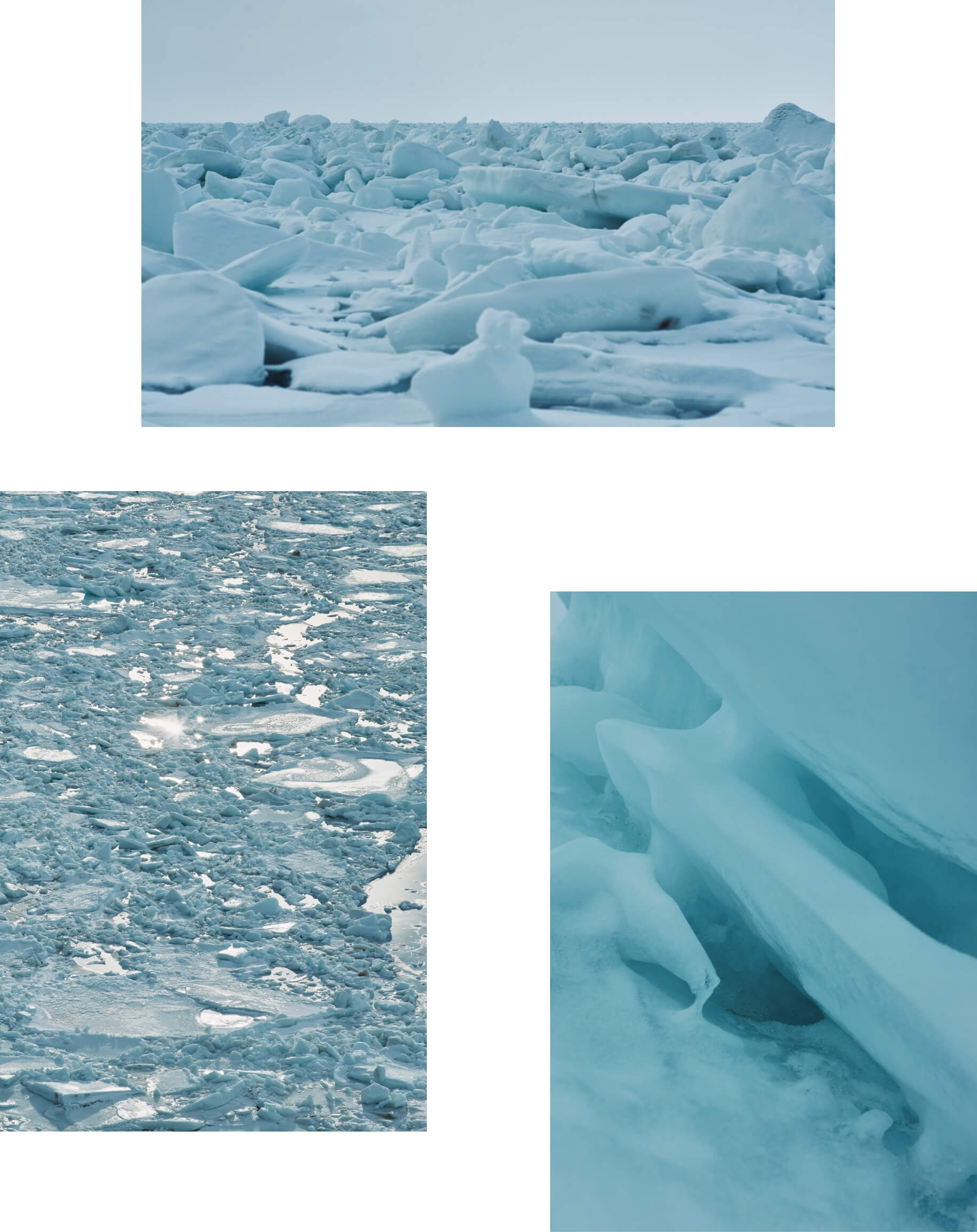

流氷が紡ぐ命の巡り

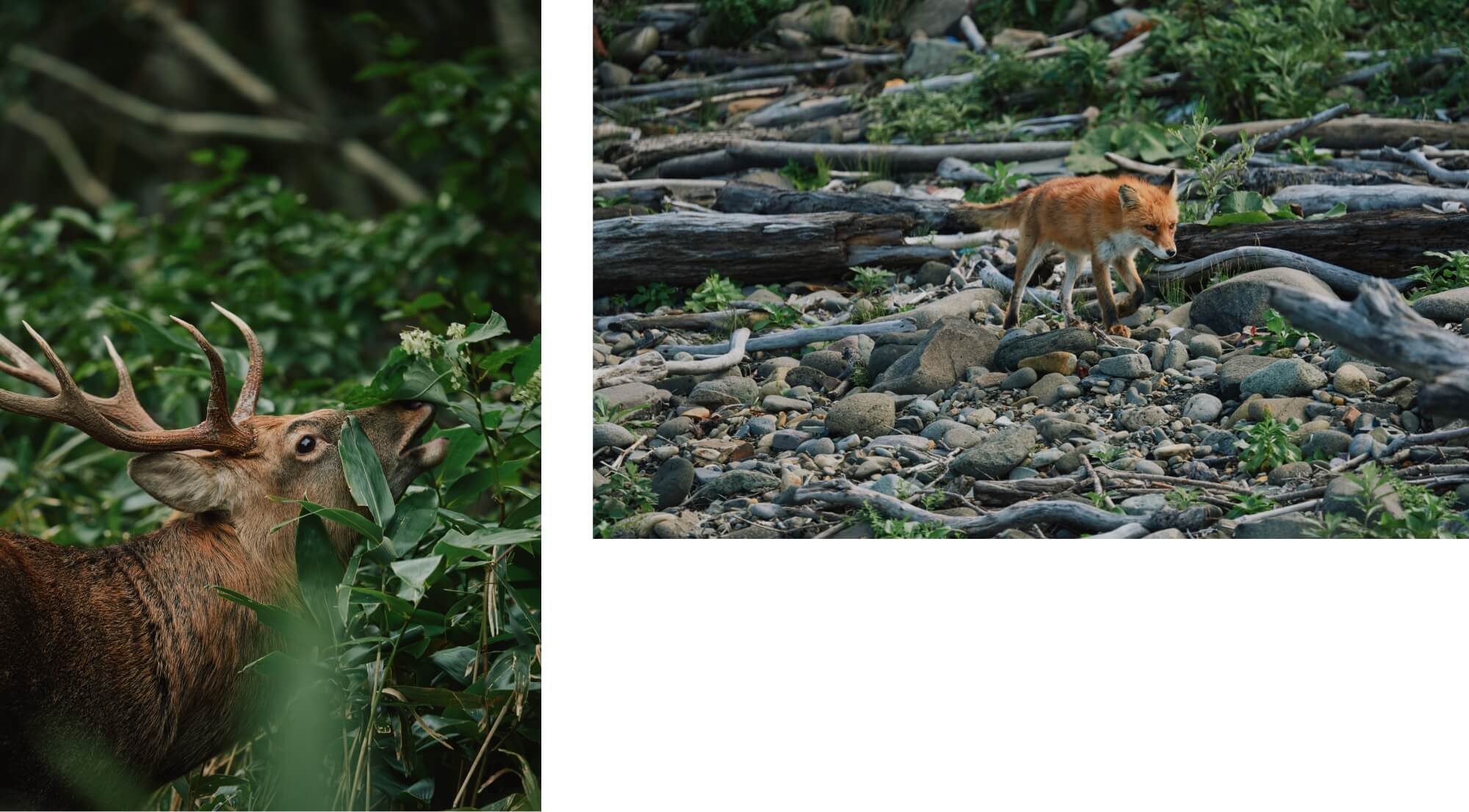

知床には日本一がいくつかあるが、ヒグマの生息数やサケの漁獲高など、いずれも自然に由来するものばかりだ。知床の壮大かつ豊かな自然。それを根底で支えているのが流氷だという。流氷を起点とした命の巡りを体感したいという思いとともに、今年指定60周年を迎える知床国立公園を訪れた。

- 案内人

- 井村 大輔(環境省)

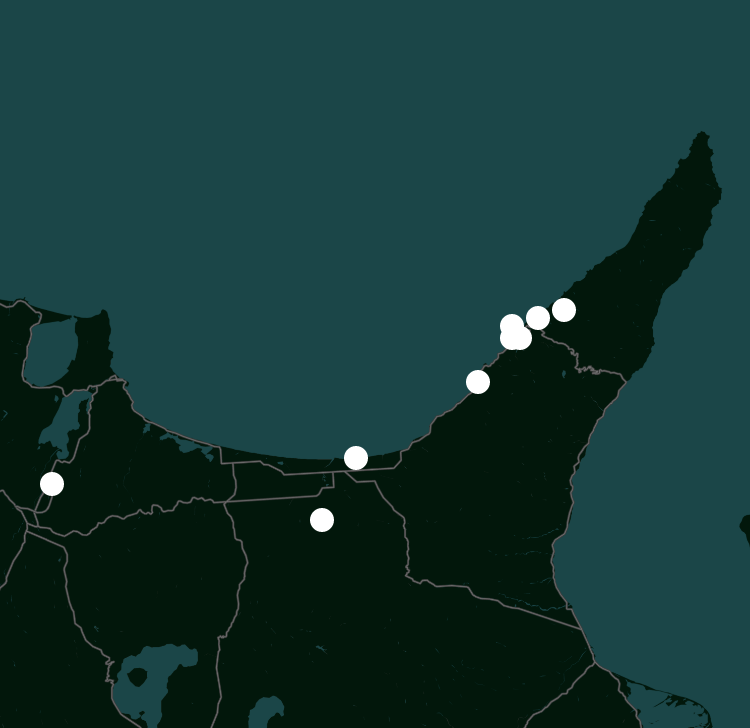

- 案内地

- 知床国立公園

撮影 木本 日菜乃

文 櫻井 卓

People

公益財団法人 知床自然大学院大学設立財団

中川 元さん

元・知床博物館館長。40年以上にわたって知床の自然を見続けている。専門は猛禽類など鳥類の生態と保護管理で、生物多様性保全に関する著作や啓発活動を続けている。財団が毎年開催する「知床ネイチャーキャンパス」には全国から多くの受講生が参加している。

ウトロ漁協

古坂 彰彦さん

長年ウトロで定置網漁を営む有限会社協和漁協部代表。知床の海を知り尽くした人物として知られ、海難救助の面でも貢献している。2022年にはウトロに魚料理店「OYAJI」もオープン。

斜里町役場 水産林務課

森 高志さん

役場職員として、サケ・マスの資源維持や回復などに力を注いでいる。講演会に登壇する機会も多く、サーモンたかしという別名で子供向けのイベントなどにも出演している。

フリーランス・ガイド

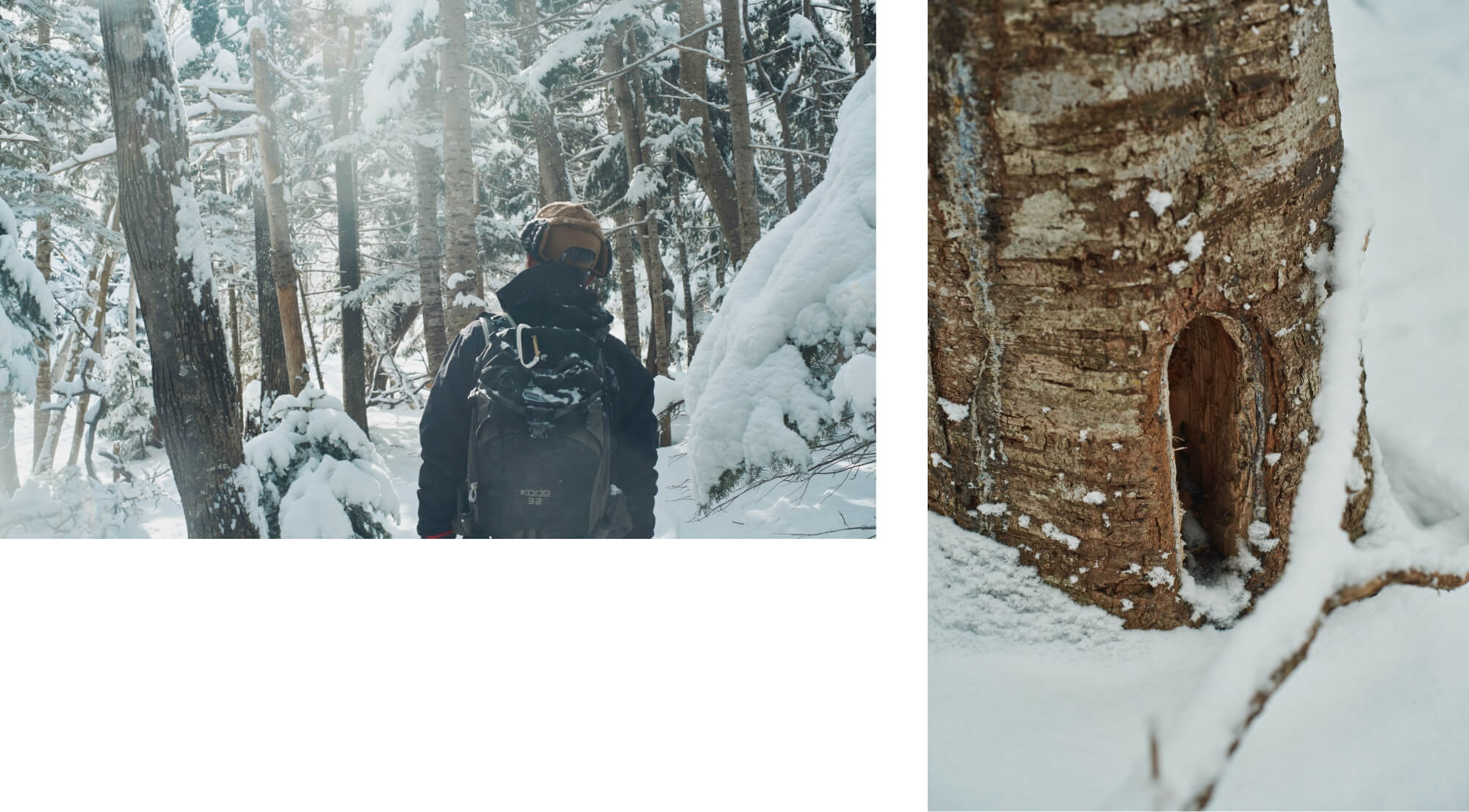

寺山 元さん

ネパール、チベット、モンドルなど僻地専門の旅行会社に勤務したのち、2006年1月から知床財団に。2019年から一般社団法人知床しゃりの事務局長をつとめ、2024年にフリーランスのガイドとして活動を開始。北海道ひがしトレイルの整備にも協力している。

知床のガイド屋 pikki

若月 識さん

知床で20年以上ガイド業を営んでいる。貸し切りガイド・オーダーメイドツアーがメインで、春から秋は知床五湖トレッキング、冬期は知床の森でのスノーシューツアーなどを開催。北海道知事認定アウトドアガイド。

環境省 ウトロ自然保護官事務所

井村大輔さん

国立公園利用企画官として日本の国立公園を世界の目的地とするため、様々な施策に取り組んでいる。今年、指定60周年を迎える知床国立公園ではさまざまなイベントも開催予定。ザ・ノース・フェイスと連動し、石川直樹さんや田中陽希さんによるトークイベントやツアーなども9月に予定している。

流氷フリーダイバー

高木 唯さん

知床ウトロ出身。中学入学と同時にスキューバダイビングの世界へ。2011年にはAIDAフリーダイビングワールドチャンピオンシップス日本代表に選出される。2013年より流氷ダイビングイベント「ICE CUP」を主催している。

アーティスト

Airdaさん

東京都練馬区出身。エアダと読むこのアーティスト名は東京のバンド時代から。知床の自然だけでなく、斜里町での街暮らしも満喫中で、仲間と一緒に音楽イベントを開催したり、ファッションショーの音楽も手がけている。