名古屋発の南紀特急で新宮へ向かう。津の手前あたりから右手に見えていた山々が徐々に近くなってくる。そして松阪を過ぎ、多気町のあたりから列車の両側が森になり、一気に自然の勢いが強くなる。時に列車に触れそうなほど木々が近づく。まるで翠のトンネルだ。山としては高くはない。ただし、深い。

紀伊半島中央部に果無山脈というものがある。

しわしわ、と地元の人は言ったりする。

山の上から眺めたことがあるけれど、たしかに果てしなく山並みが連なっている。吉野熊野国立公園エリアを上空写真で俯瞰して見ると、突如として険しく、緑が濃い。海岸部から即、森が始まる。

奈良、大阪など古代から栄えてきたエリアに近いにも関わらず、熊野に稲作が入って来たのは江戸も末期になってからだという。それはつまり稲作などまどろっこしいことをせずとも、狩猟採集、漁撈採集で十分潤っていたという見方もできる。もちろん気象的な激しさはあったが、それも含め自然が強い土地なのだ。

恵みと厳しさが同時にある土地。そうした背景の中で自然信仰である熊野修験が生まれたのは必然だった。

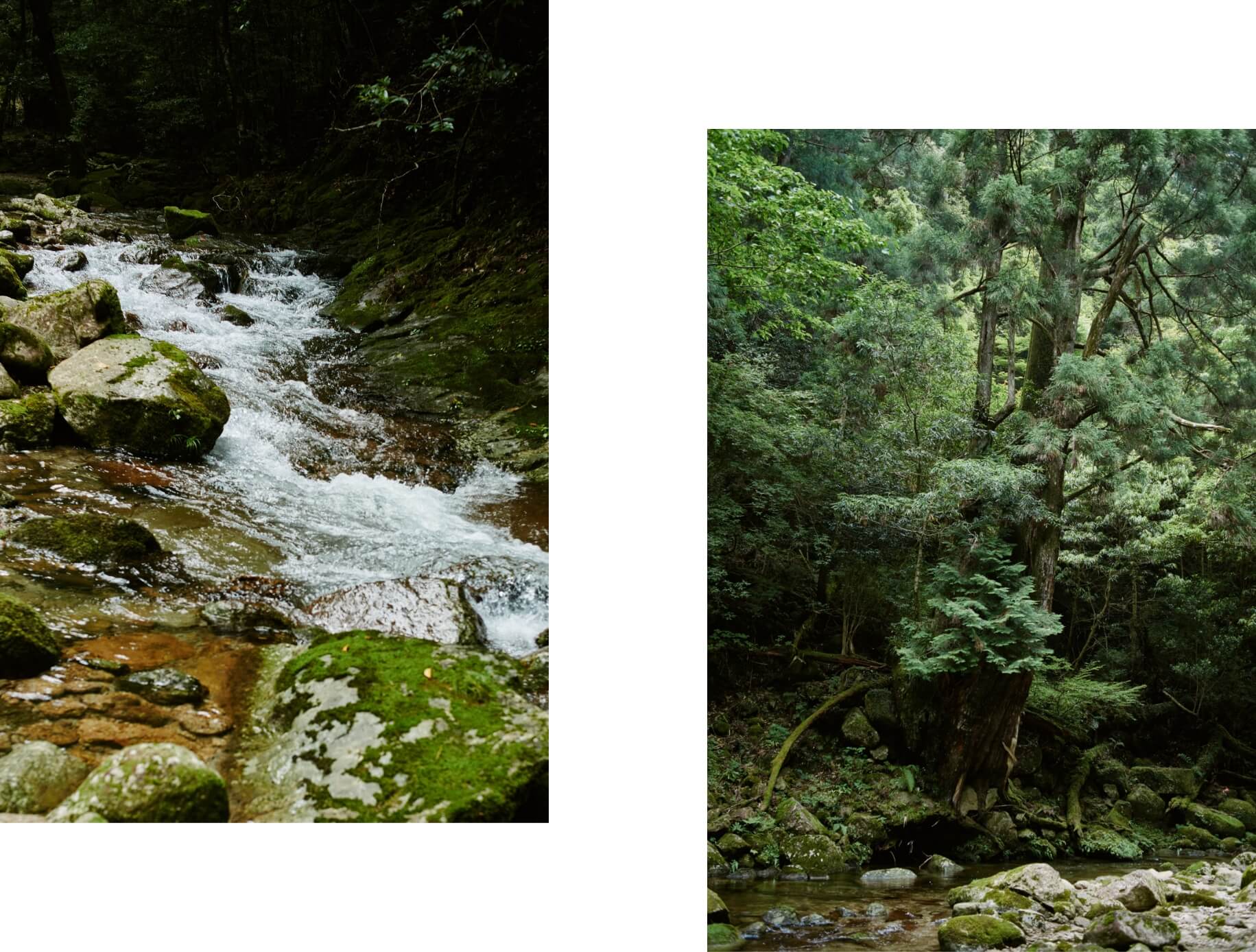

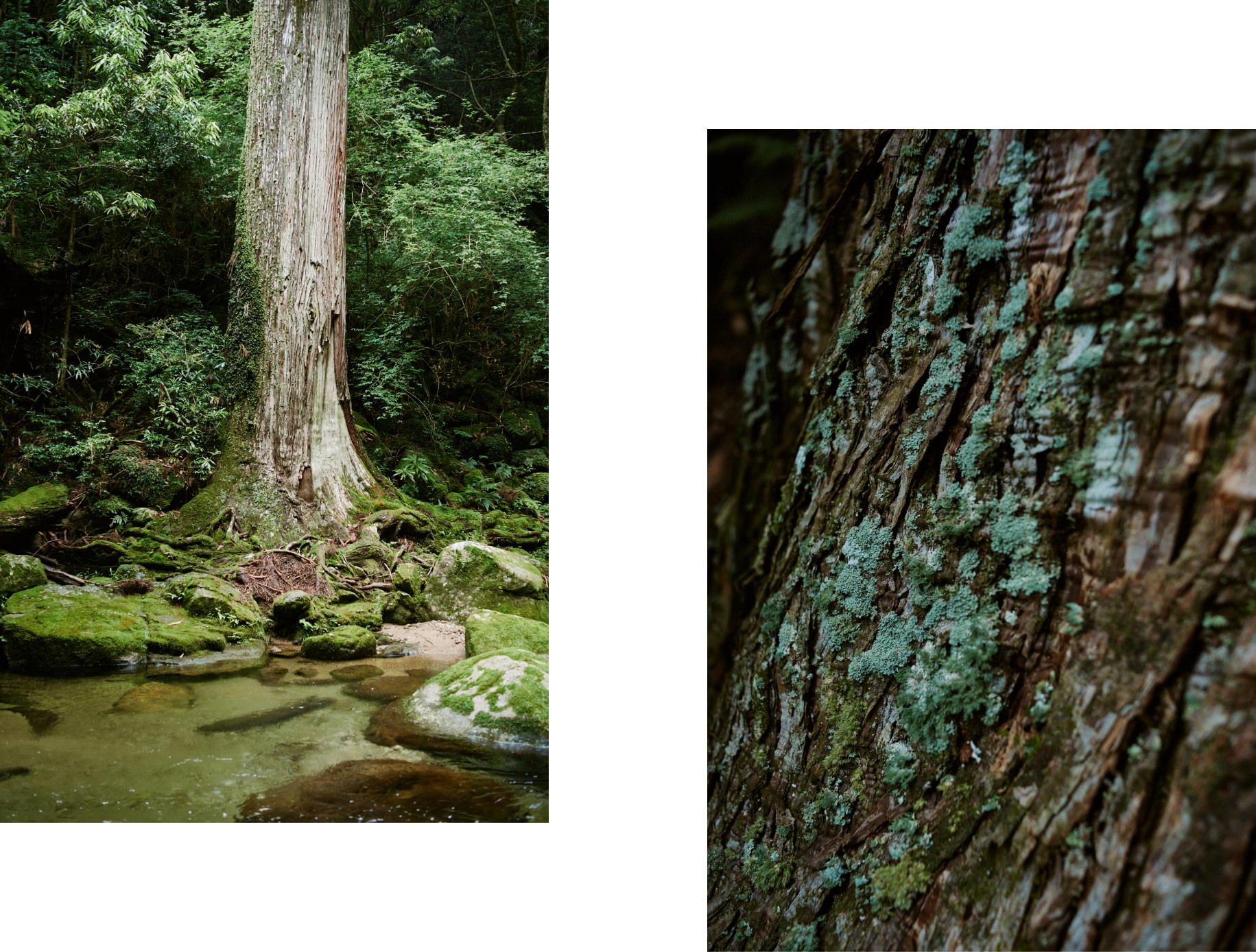

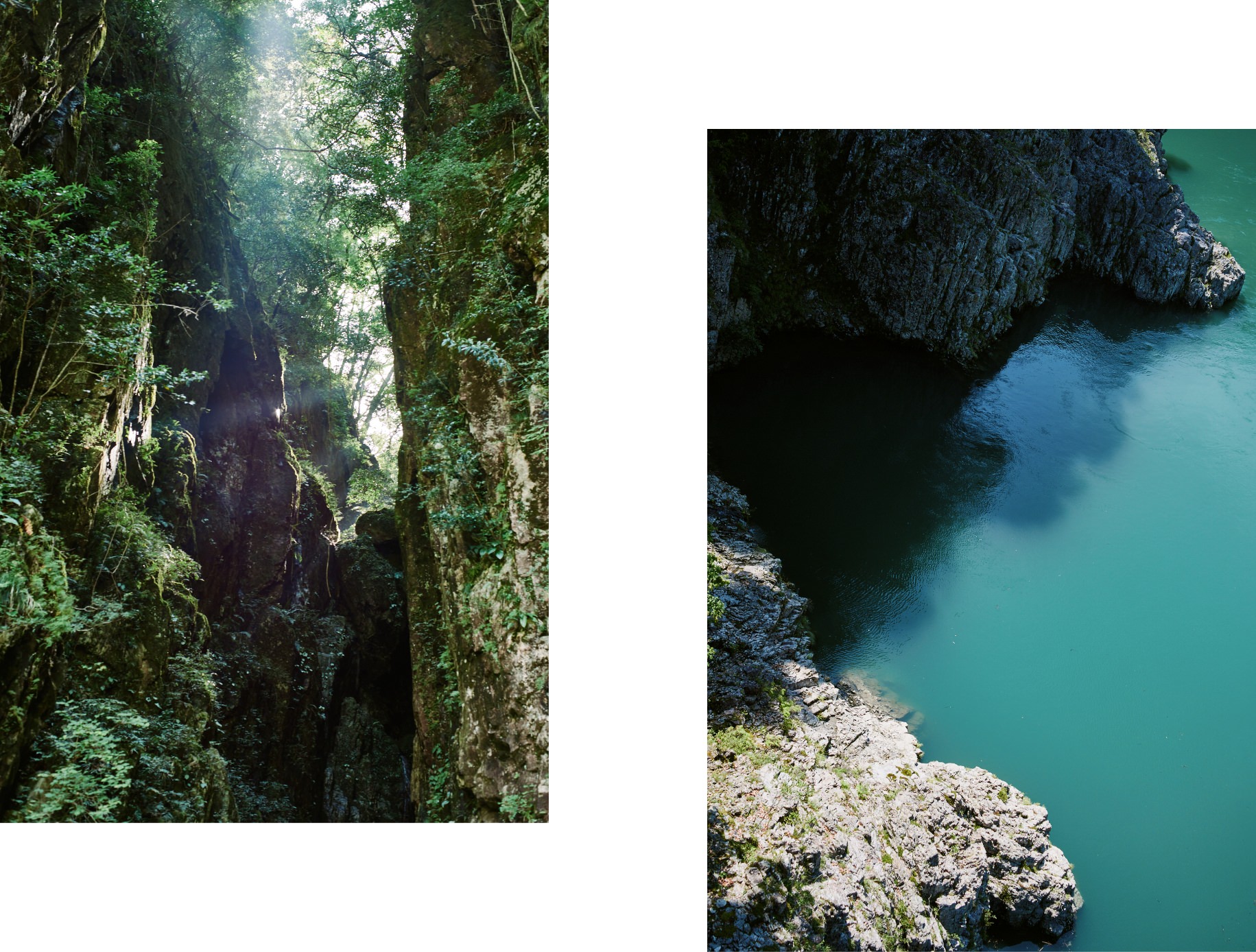

那智原始林。熊野三山の一角、熊野那智大社の神域。例外を除いて関係者以外の立ち入りは禁止されている。禁伐地として伐採から守られてきた場所で、原生的な自然がそのまま残っている日本でも希有な場所だ。ただし、自然が濃いぶん、道は険しい。

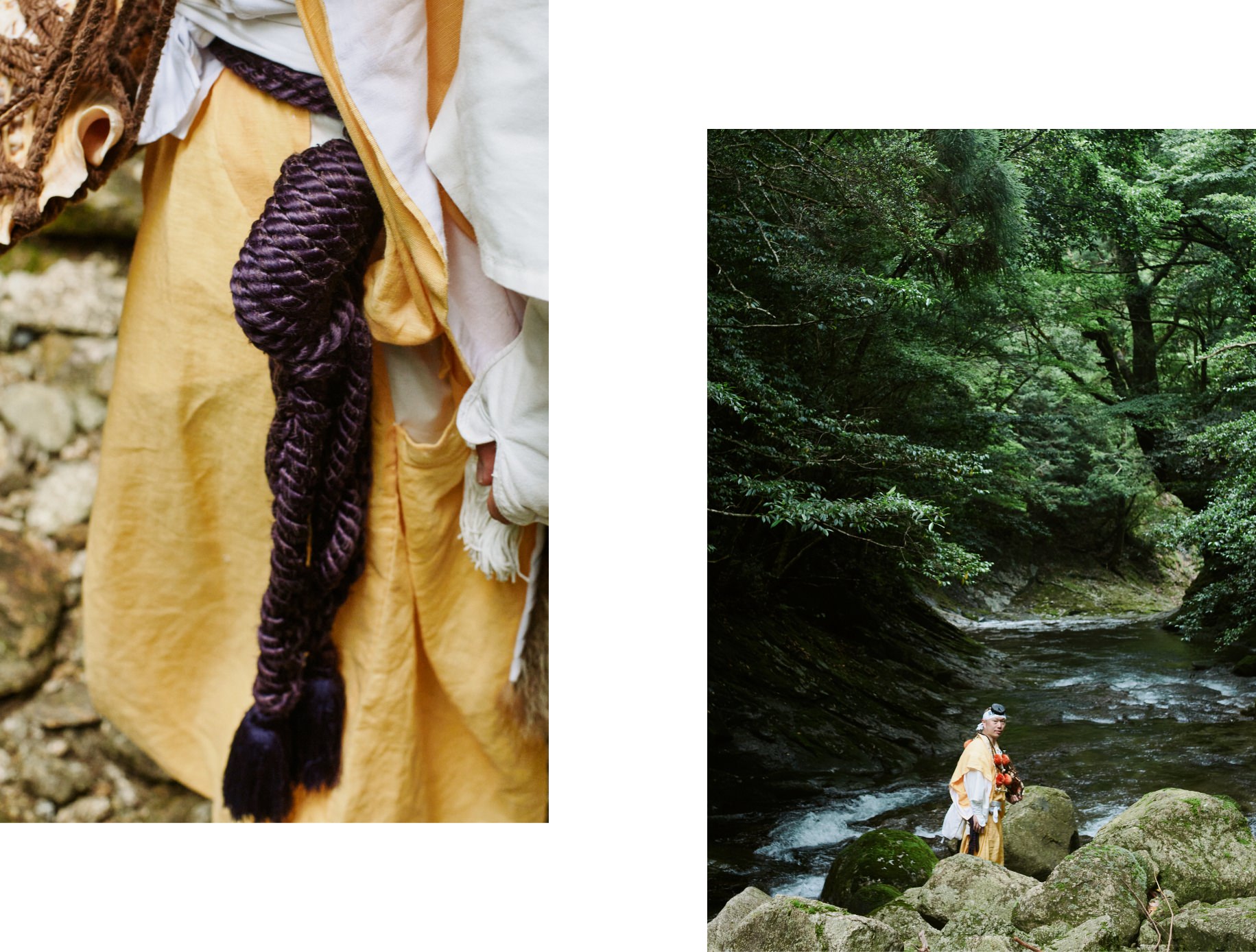

すぐ前を歩くのは青岸渡寺副住職の髙木智英さんだ。スッと上に伸びる樹木のような、佇まいが静かな人だ。話す様子からも、自分を大きく見せることをしない、謙虚な人柄がにじみ出ている。

頭には頭襟を被る。いわゆる古代のヘルメットだ。白衣の上に鈴懸と呼ばれる上衣をまとい、結袈裟を首にかけている。腰の後ろには獣の毛皮を使った引敷、足元は脚絆と地下足袋でしっかりと固めている。そして肩から下げた法螺貝。

その凜とした修験者の立ち姿は、古代へタイムスリップしたかのような感覚を与える。

髙木さんは修験者であり、天台宗の僧侶でもある。副住職を務める青岸渡寺は吉野熊野国立公園内、那智の滝のそばにある熊野修験発祥の地だ。熊野修験には大峯奥駈などさまざまな修行があり、髙木さんもそれらを修めている。

修めている、というのは言葉がちょっと違うかもしれない。

苛酷な修行をおこなうのは自分のためではないのだ。

なぜ? という問いに「世界の平和、人々の安寧を祈るためです」と迷いなく言える利他の凄みがある。

この那智原始林は、そんな修行のひとつ、四十八滝回峯の場でもある。四十八滝回峯とはその名のとおり、1月の小寒から大寒にかけて、一の滝(那智の滝)からはじまり、二の滝、三の滝と大小四十八の滝を巡り、祈りを捧げていく行だ。

原始林に入ったのが空気感でわかる。樹種は多様で、温帯性と暖帯性が入り交じった美しい照葉樹の森だ。構成種も幅広い。ときおり、御神木クラスの巨木も現れる。

那智の山は南方熊楠も通い続けた場所でもある。

博物学、民俗学、植物学に通じた稀代の研究者である熊楠は、ここで宇宙と繋がる感覚を得たという。熊楠が熊野で集めたのは、菌類2533種、藻類は852種にものぼる。

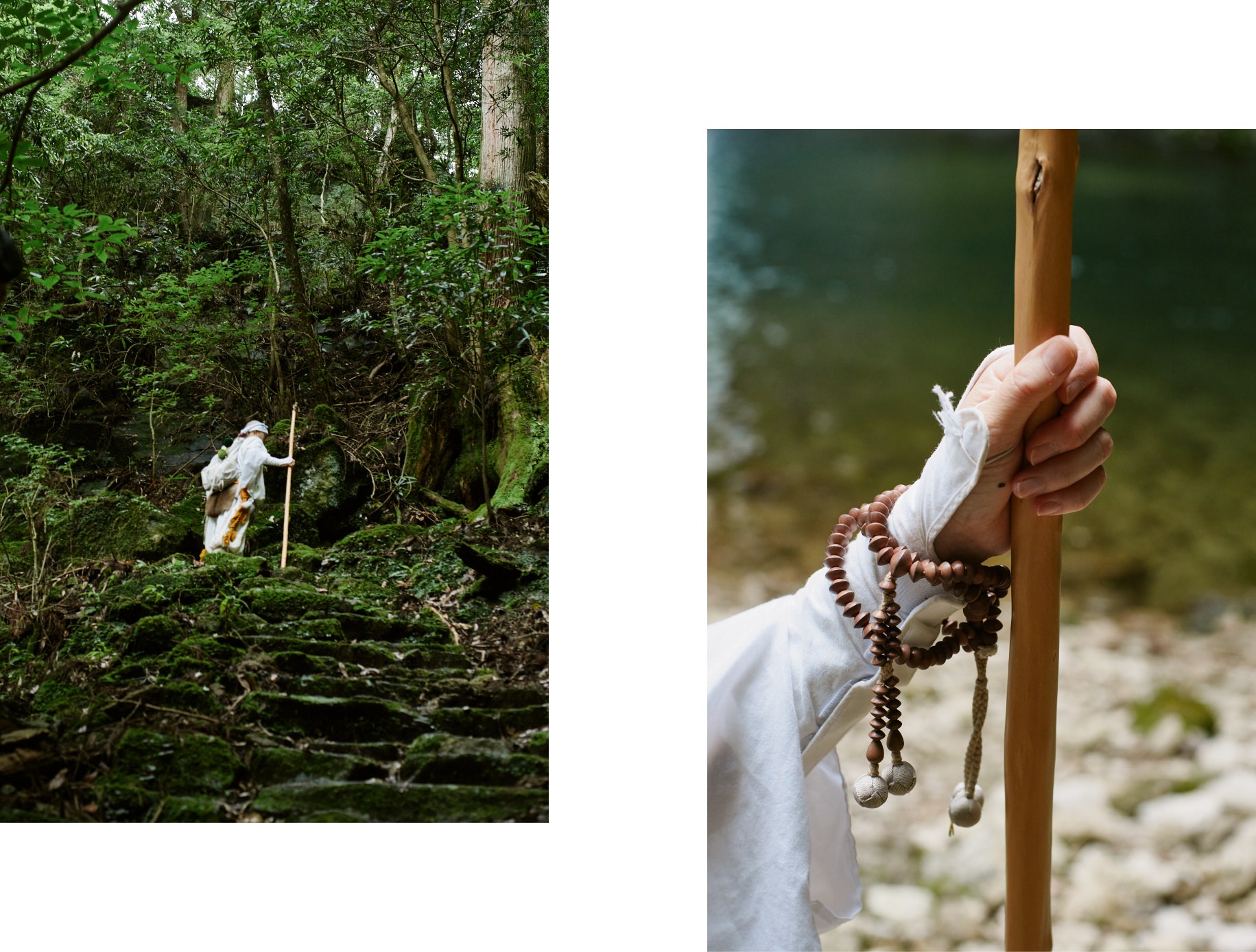

急峻な登りにさしかかると「ろっこんしょうじょう」「さーんげ、さーんげ」という掛け念仏の唱和がはじまる。

漢字にすると「六根清浄」「懺悔、懺悔」となる。六根とは眼、耳、鼻、舌、身、意の6つ。つまり人間の全業。罪を懺悔し、山を一心不乱に歩くことで、それらを清らかにしていくという意味だ。

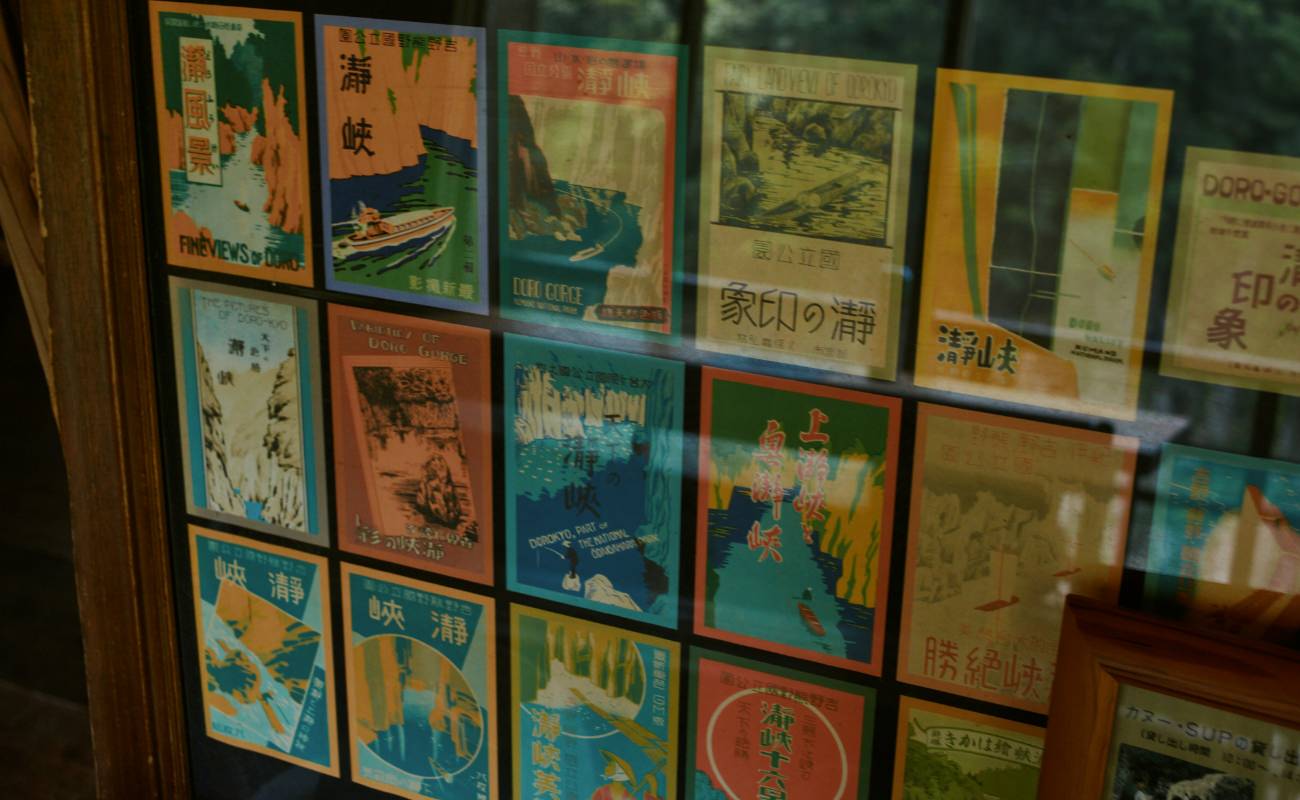

実はこの四十八滝回峯などの修行含め、熊野修験は1872年(明治5年)の修験道廃止令もあり、途絶えていた。それを復活させたのが髙木さんの父、現在の青岸渡寺住職であり、熊野修験正大先達の髙木亮英さんだ。四十八滝回峯、大峯奥駈などの修行に加え、2023年には研鑽する道場として、150年振りに行者堂も再建している。

「大変だったと思います。明治時代に廃れてしまっていたので、四十八の滝がどこにあるのか、正確な場所も残されていませんでした」

なんと、一本の古い絵巻だけを手がかりに、それらすべてを探しだし、復興させたという。

それを繋いで行くということの意味を髙木さんに問う。

「まずは受け継いでいくことが肝要だと思っています。熊野修験は1000年以上続いていますが、明治に一度途絶えてしまっています。それを復活させることの大変さは、父を見ていて痛感しています。だから、継続させること、ということはなにより大切にするべきことだと考えています。それにくわえて、実際に体験していただく。もともと熊野の修験者はガイド的な側面も持っていました。だから修行なども、もっと敷居をさげて、世界中の人に歩いていただきたいという考えは持っています」

YouTuberの人を案内したこともある。本質は変えず、より開かれた修験道、というのが髙木さんの見ている未来かもしれない。

歩くペースが速い。休憩もほとんどしない。いわゆる登山地図のコースタイムで言うところの、1.8倍くらいのペースだろうか。ただ、これも本来のスピードではなく、取材陣を慮ってのものだ。

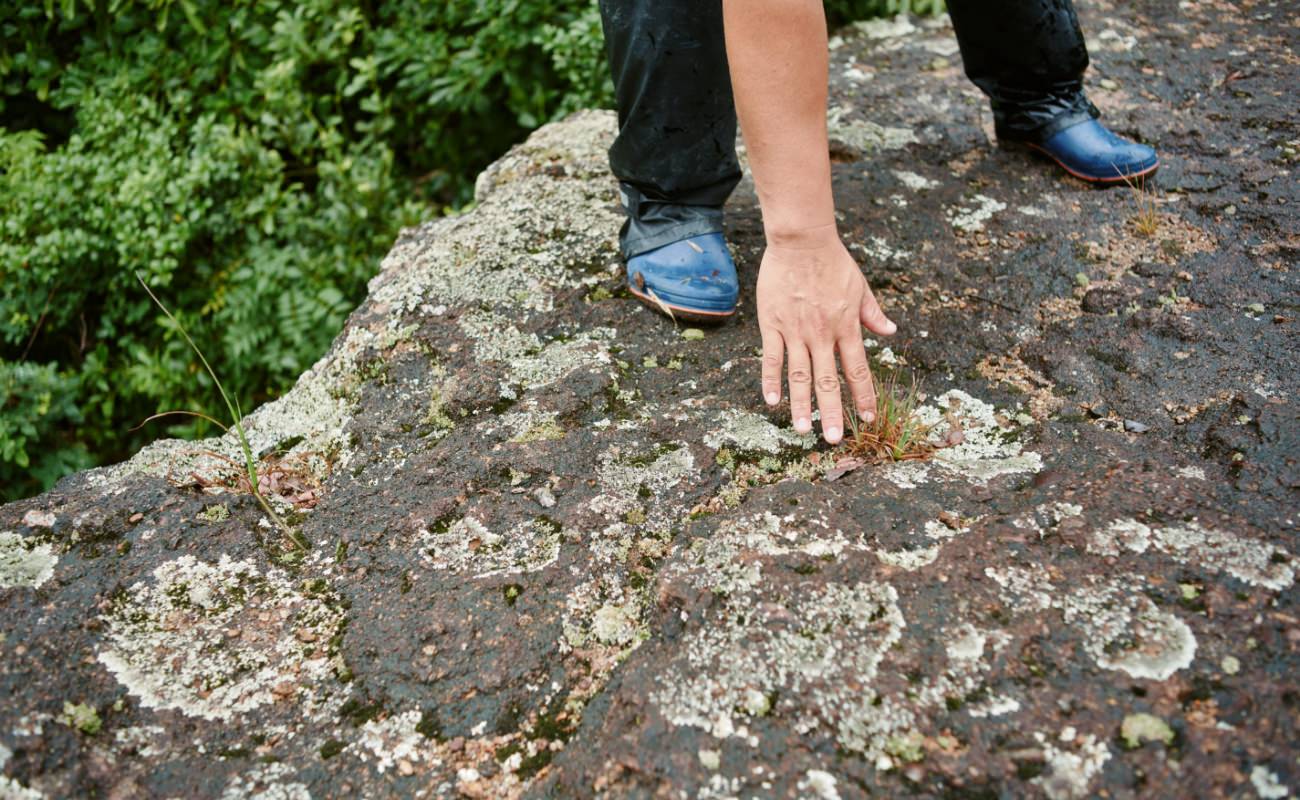

登山ではない修行としての山歩きというものを初めて経験する。どんどん内面が静かになっていく感覚があり、ある種の瞑想状態に近い。

沢にぶつかるが、とうぜん橋などあるはずもない。通常の登山道とは違い、歩く人が少ないからこれでもかというくらい苔で青々とした岩を足場に渡って行く。そんな渡渉を3度繰り返し、ようやく最初の二の滝に辿り着く。

髙木さんたち修験者は休む間もなく、滝に祈りを捧げていく。

「臨、兵、闘、者、皆、陣、烈、在、前(りん、ぴょう、とう、しゃ、かい、じん、れつ、ざい、ぜん)」。法螺貝のあとに高木さんが邪気を払う九字を切り、勤行する。

山に入ってから、髙木さんの表情はつねに引き締まっている。

今回は二の滝、三の滝の2つを巡っただけだが、これを四十八。予想以上にハードな行だ。

「たまにはいいでしょう? 日常から離れることができるので」

山を降りると、髙木さんが普段の柔和な顔に戻って言う。

「日本は経済的には豊かになったかもしれませんが、精神的な部分ではそうではない面も多い。忙しすぎると考えている人も多いでしょう。そんな時に山に入って、ある程度の負荷を肉体にかけてあげる。そうすることで日常の悩みなどが小さなことに感じられるはずです。これは修験にかぎらず、山を登るという行為にそうした要素があるのではないかと考えています。だからそんなに難しく捉えていただく必要はありません。たとえば海外の方で、言葉が通じなくても一緒に歩くことで得られるものがあると思っています」

修験の場合はそこに祈りが加わるから、より純化される。修験には山林抖擻(さんりんとそう)という言葉もある。これは一心不乱に山を歩くことで煩悩を捨て清らかな心を取り戻すということ。一部とは言え、修行に同行させてもらったいま、心身から靄が晴れる感覚がある。

「山川草木悉皆成仏(さんせんそうもくしっかいじょうぶつ)」。熊野修験の自然観だ。一木一草、全ての生き物には、仏性(仏になりうる性質)があるというもので、原始林から戻ると、それが実感できる。修験にかぎらず、山に入るということはきっとそういうことなのだ。物質的利益は無いけれど、心がよくなる、そんな感触がある。

「通常の修行で無の境地にいたることはとても難しい。ですが、祈りながら、拝みながら山を歩くと、無心になれる瞬間がたくさんあるはずです」

那智参詣曼荼羅というものがある。その名の通り、那智詣の様子を曼荼羅にしたもので、これをみると、那智勝浦には古くから、さまざまな宗教、宗派が同時に存在していたことがわかる。参詣者も貴族から庶民まですべての人々を受け入れてきた。

なんというか、おおらかなのだ。

「細かいところは自分たちがわかっていれば良いことだと思っています。来てくれる方が無理に気にする必要はないんです。どれが良いというものでもありません。仏教でも、修験道でも、神道でも。キリスト教だって素晴らしい」

これこそ古くから続く、熊野信仰の寛容性だ。さまざまな宗教がお互いを認め合って成り立っている。

現在にこそ、思い出したい。

ともすれば変化、進歩が至上とされ、格差を生みがちな現代社会だが、変えずにいることで大切に保存され、必要な時に思い出させてくれる。これも歴史を繋いで行くことの大きな意味だ。