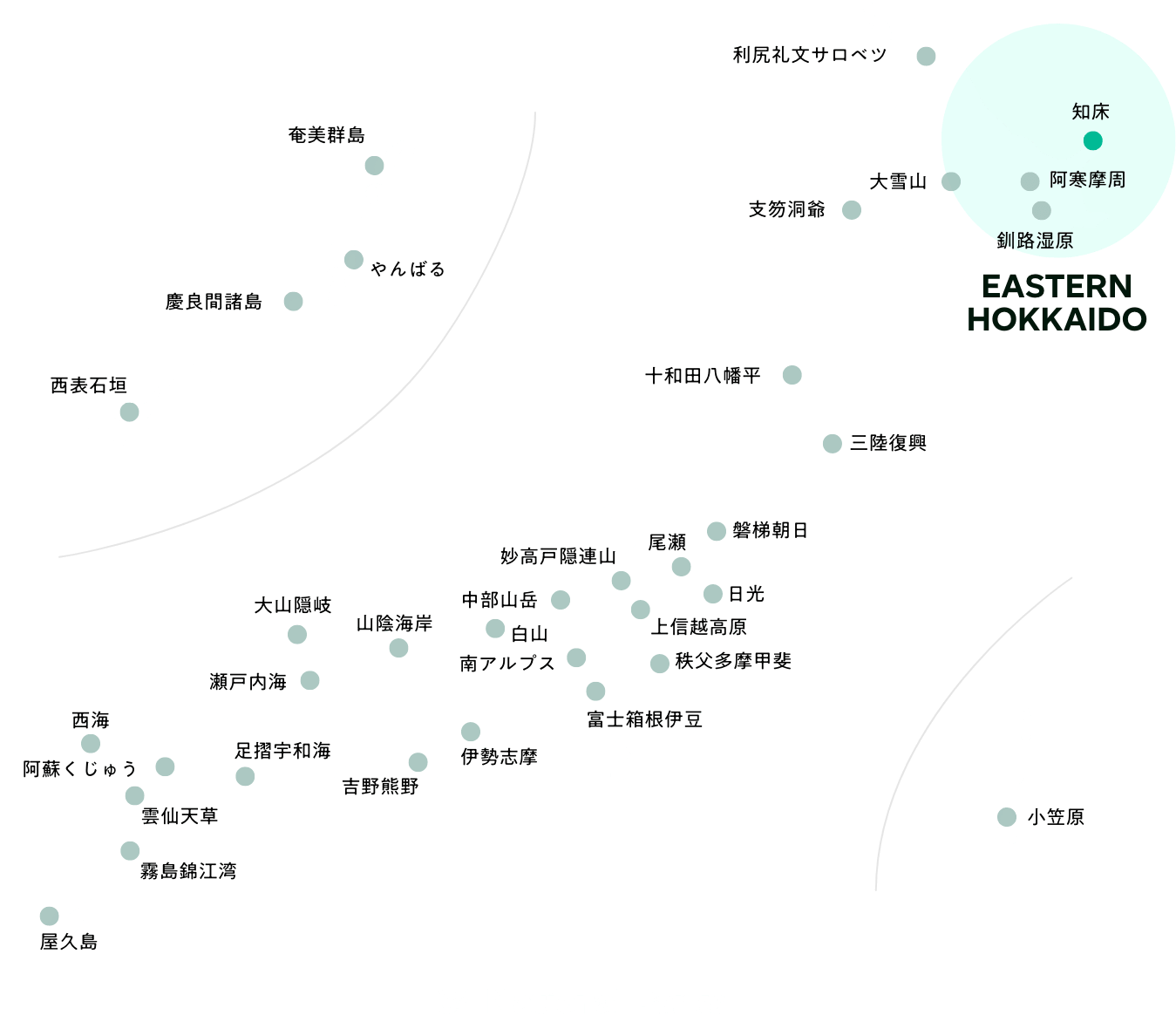

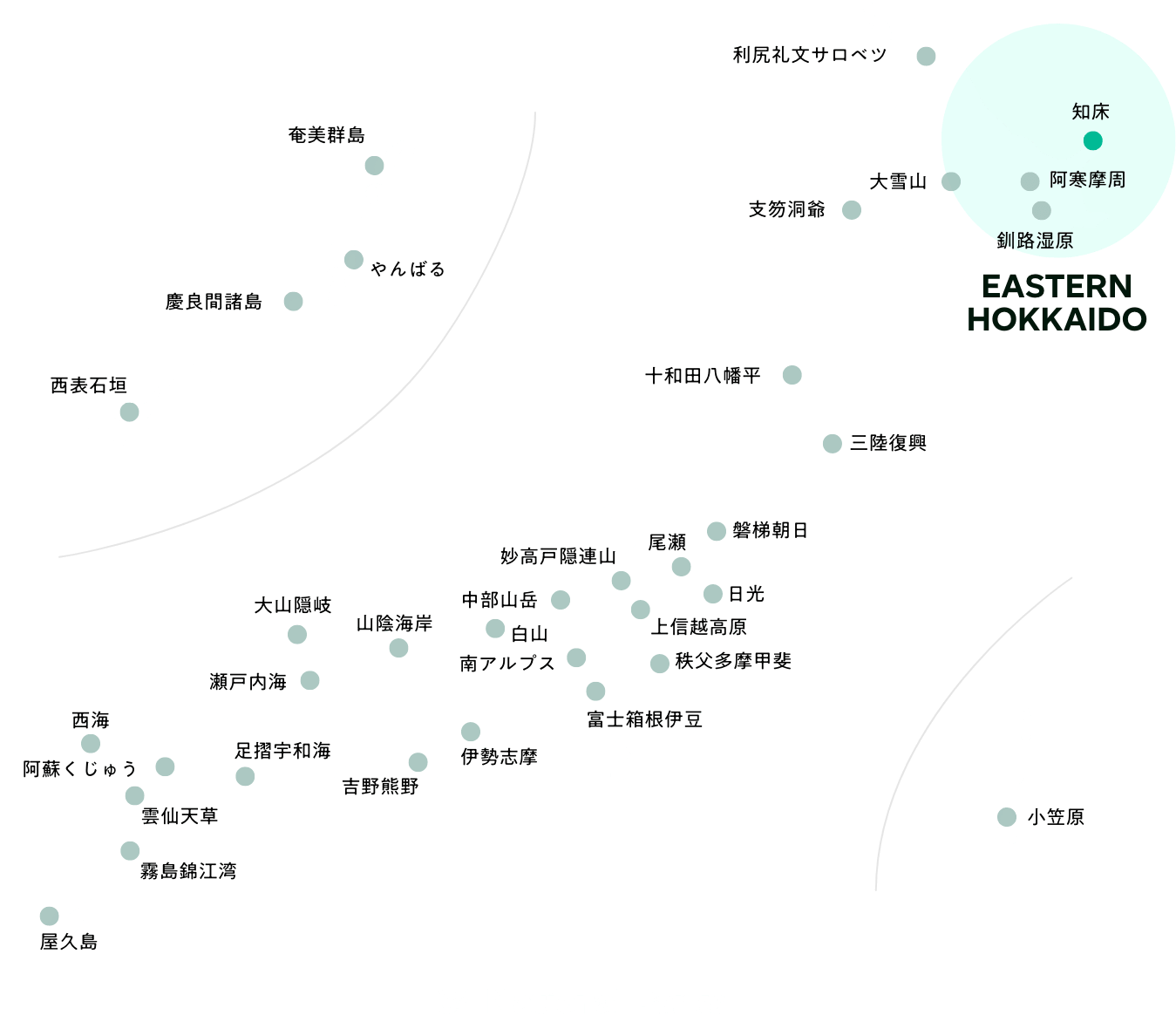

知床国立公園 2023.03.03(金) - 03.05(日) 世界でも稀な流氷歩きと、地の果て知床の大自然を感じる 3日間 Shiretoko Drift Ice Walking & Forest Snowshoe Hiking | 3 Days

ツアーの詳細を見る (2025年度の募集は終了しました)知床国立公園。日本屈指のウィルダネス(手付かずの自然)が残るこのエリアは、国立公園であると同時に世界遺産でもある。毎年1月頃になると、知床に流氷という名の旅人がやってくる。実は、この流氷こそが知床半島を特別な場所にしている一因でもある。流氷ウォーク、スノーシューハイキング、砕氷船クルーズなどのアクティビティを通して、太古から続く、原始の世界を垣間見る2泊3日の旅。

| 発着 | 女満別空港 着 |

|---|---|

| 食事 | 夕食 |

| 宿泊 | KIKIナチュラルリゾート |

- 女満別空港13:00集合後、専用車で網走へのウトロへ。

- 午後、「流氷ウォーク」にご案内します。(約1.5時間)。

- その後、ホテルへ。

| 発着 | |

|---|---|

| 食事 | 朝食・昼食・夕食 |

| 宿泊 | KIKIナチュラルリゾート |

- 朝、専用車で知床自然センターへ移動。

- 知床自然センターでスタッフより知床の自然についてレクチャーを受けた後、「原始の森けもの道スノーシューイング」(約3時間)にご案内します。 知床自然センターで昼食後、「冬の野生動物ウォッチング」(約1.5時間)にご案内します。

- その後、ホテルへ。

| 発着 | |

|---|---|

| 食事 | 朝食・昼食 |

| 宿泊 |

- 朝、専用車でオシンコシンの滝へ。 オシンコシンの滝を見学。 その後、網走へ。

- 網走で砕氷船オーロラ号に乗り、流氷クルーズを楽しみます。(約1時間) ※流氷が内場合は能取岬までの遊覧クルーズになります。

- その後、メルヘンの森で昼食後、女満別空港へ。 着後、解散。

Daily Digest

2023.03.03 (fri)

曇り時々晴れ (-3℃ / 10℃)

当日の服装日中は、日差しが出ていれば、フリースにシェルジャケットの組み合わせで過ごせるが、日没後は厚手のダウンジャケットが必須。流氷ウォークでは特殊なドライスーツを着るので、中は薄手のフリースとパンツで。

13:30 白く輝く流氷の海を目指して

流氷は知床の自然の源といっていい。流氷の中にはアイスアルジーという植物プランクトンが閉じ込められている。これが春になって溶け出すことで、大量の養分を海に与え、次々に魚が集まってくる。そしてそれを狙ったアザラシやシャチなどの海洋生物もやってくるのだ。いっぽうで、たっぷりの栄養ですくすく育ったサケたちは産卵のために川を遡る。それをエサにするヒグマやキツネ、オジロワシによって捕食される。彼らの排泄物は森を豊かにし、ふたたび海へと養分を還元する。

流氷は知床の自然にとって、海と陸を循環する生命の輪の起点だ。

英語で言えばドリフトアイス。旅をする氷だ。

はるか北のアムール川の雪解け水が生み出した低緯度の海氷水域。それが季節風と海流に乗り、約1000kmという長い旅路を経て、知床にたどり着く。

旅好きなら、きっとだれもが一度は見てみたい光景だ。

眺めるだけでも特別な体験なのに、今回のツアーではその上を歩けるという。

15:30 ついに流氷との対面

最初の目的地である道の駅ウトロまでは約2時間半のバスの旅だ。

道は、網走付近でオホーツク海へとぶつかる。途中の車窓からは真っ白に冠雪した斜里岳をはじめ知床連山の姿も眺められる。

そして、もうすぐ斜里町に差し掛かろうかというとき、唐突にそれが現れた。

一面、まっしろな流氷に覆われた海。これが本当に海なのか? という不思議な光景だ。

参加者のみんなもバスの窓に額をくっつけるようにして、目を輝かせて見入っている。

バスは左手に流氷の海を見ながら、知床半島へと向かっていく。

網走を越え、濤沸湖のあたりから見えた、海別岳の姿。

網走を越え、濤沸湖のあたりから見えた、海別岳の姿。

15:00 特殊スーツに着替えて、いざ流氷の上へ

ここからは、待ちに待った1時間半の流氷ウォーク。

さっそく特殊なフルドライスーツに着替え、カラフルなペンギンのようになった我々は流氷に向かって歩き出す。

恐る恐る流氷の上に一歩を踏み出してみると……、あれ、拍子抜けするほどの安定感だ。流れ着いた、という語感からして、もっとぐらぐらしているのかと思っていた。

ガイドさんいわく、ここ数日は流氷の状態がいいらしい。

好奇心から流氷の欠片を少しだけ舐めてみる。

意外や意外。ほとんどしょっぱさを感じないのだ。実は流氷はアムール川の水がオホーツク海へと流れ込み、塩分濃度が下がったところが冷やされてできるといわれている。さらに、塩分を外に出しながら凍るという特性もあるので、流氷になる過程で大部分の塩分は抜かれているのだ。

「実は1週間前まではこのあたりはただの海だったんですよ。潮や風向きによってみるみるうちに変化するんです」とガイドさんが教えてくれる。

ふと、横を見ると別の参加者たちが流氷の塊を滑り台代わりにして歓声をあげている。

ガイドさんに促されて、流氷の割れ目から海に浸かっている人もいる。

いい大人たちが好奇心全開で、いろんなことに挑戦したくなるのも、流氷という特別なシチュエーションのなせる技かもしれない。

眺めているだけでも十分に美しいが、流氷の上に実際に立ってみないとわからないことは多い。

流氷ウォークをガイディングしてくれたのは斜里町に本拠を構える「シンラ」。流氷ウォークの他にも、四季を通じてさまざまなガイドツアーをおこなっている。

流氷ウォークをガイディングしてくれたのは斜里町に本拠を構える「シンラ」。流氷ウォークの他にも、四季を通じてさまざまなガイドツアーをおこなっている。

流氷ウォーク中には、その日の流氷の条件によって海の中に浸かることもできる。ダイバーのための装備を流氷ウォーク用に改良したという特殊スーツのお陰で冷たさを感じることはほとんどない。

流氷ウォーク中には、その日の流氷の条件によって海の中に浸かることもできる。ダイバーのための装備を流氷ウォーク用に改良したという特殊スーツのお陰で冷たさを感じることはほとんどない。

2023.03.04 (sat)

曇り時々雪(7℃/−9℃)

当日の服装スノーシューハイキングでは、降雪の可能性もあったので、上はベースレイヤーに厚手のフリース、シェルジャケット。下は厚めのタイツにソフトシェルパンツを組み合わせた。他にも、レインパンツにゲーターの組み合わせなどでも可。バックパックには休憩中に羽織るためのダウンジャケットも。

9:00 知床の原生の森を抜けて

キンと音がなりそうな、冷えた空気が清々しい朝。この日は知床自然センターからスノーシューを履いて分け入り、原生林へと向かう。別名、けもの道のコース。ガイドさんと一緒だから歩ける場所で、ルートが存在するわけではないという。4km弱で高低差50m程度を3時間かけてゆっくりと散策する。

まずは開拓時代にいちど拓かれたという二次林の中を進む。そのあたりはシラカバ、ケヤマハンノキなど、いわゆるパイオニアツリーや小さなトドマツなどが中心の明るい林だが、あるところからは森の明るさが変化し、トドマツなども大きなものが見られるようになる。

「ここからが原生林です」とガイドさんが指差す先は、いままでの森とは違い、暗く深い。神聖な雰囲気がある。あたりには樹齢200年を超えるミズナラ。山からの強風によってこういった大木が倒され、それを苗床にして若い樹木が芽吹く。そうやって長い年月、この森は更新を繰り返してきているのだという。

森を抜けると、そこは断崖絶壁。眼下には流氷の姿が見える。

「すごいねぇ。こんなところまで来られた……」

参加者の1人が、そう呟く。モノクロームなこの場所は、なんだか現実離れした場所に来た感じがある。知床という名前の由来である「シリエトク」というアイヌ語の意味は「地の果て」。きっとその名付け親もいま僕らが見ているのと同じような光景を見たのだろう。

帰り道、ガイドさんが踏み跡のすぐ横の木を指差す。

「ここには、昔ヒグマが冬眠していた穴があるんですよ」

こんな近くにヒグマの存在を感じたのは初めてだ。怖いという感情は湧かない。むしろ自分たちが歩いているこの森のどこかで、ヒグマの親子が夢を見ているのかもしれないと思うと、なんだかうれしい気持ちになった。

知床自然センターの中にはショップやカフェも併設。ここでしか買えない知床グッズも多数。

知床自然センターの中にはショップやカフェも併設。ここでしか買えない知床グッズも多数。

ヒグマの爪痕。木の高いところまで爪痕があって「熊に追いかけられたら木に登れ」という迷信が間違っていることがよくわかる。

ヒグマの爪痕。木の高いところまで爪痕があって「熊に追いかけられたら木に登れ」という迷信が間違っていることがよくわかる。

雪を掘り返しながらエサを探し、厳しい冬を乗り切る雌のエゾシカたち。

雪を掘り返しながらエサを探し、厳しい冬を乗り切る雌のエゾシカたち。

クマゲラの食痕。春になると繁殖期を迎えたキツツキ類のドラミングで、森が賑やかになる。

クマゲラの食痕。春になると繁殖期を迎えたキツツキ類のドラミングで、森が賑やかになる。

普通の登山靴ではすぐに埋まってしまうような新雪の中でも、スノーシューの浮力のお陰でラクに移動できる。

普通の登山靴ではすぐに埋まってしまうような新雪の中でも、スノーシューの浮力のお陰でラクに移動できる。

13:30 いたるところにある野生動物の気配

昼食後は、動物ウォッチングの時間だ。野生動物の宝庫である知床では、道路上からでもさまざまな動物を観察することができる。もっとも見つけやすいのはエゾシカ。この日も日当たりの良い斜面でのんびり食事中の、たくさんのエゾシカを見た。さらにオオワシ、オジロワシ、ワタリガラスなども観察できるという。冬の時期でこれなのだから、夏の知床はいったいどれだけの野生の王国になっているのか。

ツアー参加者の中には季節を変えて何度も知床に通っている人もいるけど、実際にこの場所に来てみるとリピートしたくなる理由は数え切れないほど見つかる。

冬期は知床五湖の手前5km地点でゲートが閉鎖されてしまう。ただし認定ガイドと一緒であれば、冬の知床五湖を巡るスノーシューのツアーもある。

冬期は知床五湖の手前5km地点でゲートが閉鎖されてしまう。ただし認定ガイドと一緒であれば、冬の知床五湖を巡るスノーシューのツアーもある。

15:00 知床をもっと深く知るために

アクティビティを通じて知床の自然に触れた後、知床自然センターに戻り、知床財団の山本幸さんからレクチャーを受ける。知床財団は斜里町が設立し、その後、2006年に羅臼町も加わった公益財団法人だ。「知り、守り、伝える」という理念のもと、知床国立公園の自然を守り、そして適正な利用を促す仕組み作りを続けている。

自然はただそこにあり続けるわけではない。知床財団のような人々の努力があってこそ守られていく。とうぜん訪れる我々にも責任感のある行動が求められる。

国立公園が推進する利用と保護という考え方も、自然の中で遊んだのちに、具体的な現場の話を聞き、学ぶことですとんと腑に落ちる。

知床財団の山本幸さんによるレクチャー。知床の開拓跡地にかつて存在した原生の自然を取り戻すための活動「しれとこ100平方メートル運動」の話も印象的だった。

知床財団の山本幸さんによるレクチャー。知床の開拓跡地にかつて存在した原生の自然を取り戻すための活動「しれとこ100平方メートル運動」の話も印象的だった。

2023.03.05(sun)

晴れ(4℃/9℃)

当日の服装この日は、かなり暖かい1日。ただし砕氷船のデッキは風が強く吹くので、外で満喫したいなら厚手のダウンジャケットなどが必須。

7:30 後ろ髪を引かれつつ知床と別れを告げる

いよいよ最終日。ホテルからバスに乗り、オシンコシンの滝へと向かう。落差30mで日本の滝100選にも選ばれている場所。真冬にも関わらず水量が豊富で轟々と音を立てている。海と滝の距離感が近いのも知床の特徴のひとつだ。実はこの場所は流氷をちょっと俯瞰で眺められるビュースポットでもある。朝の光に照らされた、美しい流氷群に別れを告げ、次なる目的地へと向かう。

オシンコシンの滝の名前の由来は、アイヌ語でエゾマツが群生するところという意味の「オ・シュンコ・ウシ」から来ていると言われている。駐車場から階段で5分ほど上がれば見ることができる。

オシンコシンの滝の名前の由来は、アイヌ語でエゾマツが群生するところという意味の「オ・シュンコ・ウシ」から来ていると言われている。駐車場から階段で5分ほど上がれば見ることができる。

11:00 砕氷船に乗り込み流氷クルーズ

網走港に到着すると、このツアーで乗り込む予定の流氷観光砕氷船「おーろら」が待ち構えていた。砕氷船という語感から、ものすごくゴツい船を想像していたんだけど……。でも見た目で侮ることなかれ。実はあの南極観測船「しらせ」と同じ会社が建造しているのだ。

出港まもなくは流氷のない海を進む。右舷側からは遠くに知床連山の姿も望める。

そしていよいよ流氷帯へ。どん、という小さな衝撃があっただけで、船は何ごともなかったかのように流氷の中を進んで行く。

予想していたみしみしみし、という音ではなくシャリシャリという優しい音が意外だった。ただ、ときおり、ごっごっという鈍い音と共に、船が揺れることで流氷の質量が実感できる。

「あ、ワシだ!」

誰かが指差した先には、流氷の上に立つ、立派なオオワシの姿がある。ほかにも運が良ければアザラシをはじめとしたさまざまな野生動物を見ることができるという。

今回のツアーで痛感したのは、実際に行ってみることの大切さだ。そしてただ眺めるだけでなく、アクティビティを通じて自然の中に分け入ることでしか、その土地は見えてこないのではないだろうか。帰路の時点で、すでに再訪したくなっている。まだまだ見てみたいもので溢れている。知床国立公園は、何度だって通いたくなる、そんな場所だ。

観光砕氷船おーろら号。観光専用で作られた砕氷船としては、世界で初めての存在。自重を活かして流氷を割りながら進むため、船体はかなり頑丈に作られている。

観光砕氷船おーろら号。観光専用で作られた砕氷船としては、世界で初めての存在。自重を活かして流氷を割りながら進むため、船体はかなり頑丈に作られている。